Panorama

Samstag, 8. Februar 2025

Seitdem ich wählen darf, bin ich auch als Wahlhelfer im Einsatz, egal ob Europawahlen, Bundestagswahlen, Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen oder Volksentscheide. Seit vielen Jahren übernehme ich im Team das Amt das Schriftführers, da ich Formulare und Zahlen ganz gern mag.

Als Schriftführer:in verarbeitet man innerhalb kurzer Zeit viele Daten. Um einen Überblick über die Ergebnisse zu behalten und zu schauen, ob die Zahlen insgesamt stimmig sind oder ob die Stapel ganz oder teilweise neu ausgezählt werden müssen, erstelle ich mir jedes Mal eine LibreOffice-Calc-Datei.

Für diese Bundestagswahl habe ich diese Auszählhilfe nun besser gestaltet: Sie orientiert sich an der Wahlniederschrift und umfasst die Daten aller Wahlkreise. Dazu gehören die Reihenfolge der Parteien je Bundesland (dort PDF-Datei) und die Namen der Direktkandidat:innen (dort CSV-Datei). Damit ist die Datei für alle Schriftführer:innen in jedem Wahllokal nutzbar.

Bevor du die Datei „auszaehlhilfe-btw25.ods“ nutzt, ist es wichtig, dass du die Daten überprüfst. Ich freue mich über Hinweise zu Fehlern. Ich möchte auch ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Nutzung auf eigene Gewähr erfolgt.

Und noch ein Hinweis: Immer nur in die gelb markierten Zellen schreiben.

Das Dokument besteht aus mehreren Tabellen, die über die Reiter aufgerufen werden können:

- „Info“ enthält ganz kurz allgemeine Infos.

- In „Stimmabgabevermerke“ werden später seitenweise die aus dem Wähleverzeichnis ausgezählten Stimmabgabevermerke (nicht aber der Vermerk „W“ für Wahlschein!) erfasst und automatisch addiert. In der Regel dauert das sortieren der Stimmzettel so lange, dass man in einem zweiten Durchgang alle Eingaben überprüfen kann.

- In „Ergebnis“ werden die Ergebnisse erfasst. Wichtig ist es, zuerst ganz oben den Wahlkreis einzugeben, damit unten die Parteien und Direktkandidat:innen automatisch erscheinen.

- Die Tabellen „Wahlkreise“, „Parteien“ und „Direktkandidat-innen“ sind Behelfstabellen, damit in der vorherigen Tabelle die Namen der Parteien und Direktkandidat:innen erscheinen.

Französisch & Gewusst wie

Mittwoch, 25. Dezember 2024

Wie kann man die Zeichen des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA) für Englisch und Französisch eingeben?

Früher™ konnte ich die fürs Französische wichtigen IPA-Zeichen einfach mithilfe eines eigenen Tastaturlayouts tippen. Heruntergeladen, installiert, los ging’s auch schon. Mit Windows 11 und dem ARM-Prozessor verweigert das Tool hingegen seinen Dienst, daher musste eine neue Lösung her.

Tastaturbelegung E1

Seit dem Update 24H2 bietet Windows 11 die Tastaturbelegung E1 („Erweiterte Tastaturbelegung 1“) an. Sie heißt dort „Deutsch erweitert (E1)“. Aktiviert werden kann sie über Einstellungen (Windows-Logo-Taste + I) > Zeit und Sprache > Eingabe > Sprache und Region > Deutsch (Deutschland) > Sprachoptionen (über die drei Punkte erreichbar) und dort dann unten Tastaturen.

Für Linux und MacOS ist das Tastaturlayout ebenfalls verfügbar.

Wahltaste

Die wichtigste Tastenkombination zur Eingabe der IPA-Zeichen ist AltGr + R. Danach muss man zwei weitere Tasten eingeben, einen Buchstaben und eine Zahl von der Zahlenreihe. Für das [ə] in je beispielsweise tippt man also zuerst AltGr + R, lässt los, dann E, lässt los, und dann noch 3. Es erscheint das Zeichen „ə“.

Für die Nasal-Tilde (◌̃) gibt man auch AltGr + R ein, dann aber erst die Zahl 1 und dann den Buchstaben R. Das im Englischen übliche Zeichen für lange Vokale ([ː]) wird in der gleichen Reihenfolge eingetippt: AltGr + R – 3 – W.

In den folgenden Übersichten – erst französische und dann englische IPA-Zeichen – sind Tasten, die man gleichzeitig drückt, durch ein Pluszeichen (+) gekennzeichnet. Das Minuszeichen (–) zeigt an, dass man erst loslässt und dann die nächste Taste drückt.

Tastenkombinationen für französische IPA-Zeichen

| IPA-Zeichen | Tastenkombination |

|---|

| ɑ | AltGr + R – A – 5 |

| ɑ̃ | AltGr + R – A – 5 – AltGr + R – 1 – R |

| ɛ | AltGr + R – E – 5 |

| ɛ̃ | AltGr + R – E – 5 – AltGr + R – 1 – R |

| ə | AltGr + R – E – 3

auch: AltGr + F – E |

| ɡ | AltGr + R – G – 6 |

| ɥ | AltGr + R – H – 3 |

| ŋ | AltGr + R – N – 6

auch: AltGr + F – E |

| ɲ | AltGr + R – N – 9 |

| ɔ | AltGr + R – Ö – 6 |

| ɔ̃ | AltGr + R – Ö – 6 – AltGr + R – 1 – R |

| ø | AltGr + R – Ö – 8

auch: AltGr + F – O |

| œ | AltGr + R – Ö – 9

auch: AltGr + F – Ö |

| ʀ | AltGr + R – R – 2 |

| ʃ | AltGr + R – S – 6 |

| ʒ | AltGr + R – Z – 5 |

Tastenkombinationen für englische IPA-Zeichen

| IPA-Zeichen | Tastenkombination |

|---|

| ː | AltGr + R – I – 9

auch: AltGr + R – 3 – W

auch: AltGr + R – .

auch: AltGr + R – : |

| ˈ | AltGr + R – Ü – 9

auch: AltGr + R – 3 – V

auch: AltGr + R – + |

| ˌ | AltGr + R – I – 8

auch: AltGr + R – 4 – T

auch: AltGr + R – - |

| ɑ | AltGr + R – A – 5 |

| ɒ | AltGr + R – A – 6 |

| æ | AltGr + R – A – 9 |

| ə | AltGr + R – E – 3

auch: AltGr + F – E |

| ɛ | AltGr + R – E – 5 |

| ɡ | AltGr + R – G – 6 |

| ɪ | AltGr + R – I – 2 |

| ŋ | AltGr + R – N – 6

auch: AltGr + F – E |

| ɔ | AltGr + R – Ö – 6 |

| ʃ | AltGr + R – S – 6 |

| θ | AltGr + R – T – 5 |

| ð | AltGr + R – D – 5 |

| ʊ | AltGr + R – Y – 5 |

| ʌ | AltGr + R – V – 3 |

| ʒ | AltGr + R – Z – 5 |

Tastenkombinationenübersicht

| AltGr + R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|

| – A – | | | | | ɑ | ɒ | | | æ |

|---|

| – E – | | | ə | | ɛ | | | | |

|---|

| – D – | | | | | ð | | | | |

|---|

| – G – | | | | | | ɡ | | | |

|---|

| – H – | | | ɥ | | | | | | |

|---|

| – I – | | ɪ | | | | | | | ː |

|---|

| – N – | | | | | | ŋ | | | ɲ |

|---|

| – Ö – | | | | | | ɔ | | ø | œ |

|---|

| – R – | | ʀ | | | | | | | |

|---|

| – S – | | | | | | ʃ | | | |

|---|

| – T – | | | | | θ | | | | |

|---|

| – Ü – | | | | | | | | ˌ | ˈ |

|---|

| – Y – | | | | | ʊ | | | | |

|---|

| – V – | | | ʌ | | | | | | |

|---|

| – Z – | | | | | ʒ | | | | |

|---|

Geografie & Panorama

Mittwoch, 25. Dezember 2024

Wie kann man interessante Links zu geografischen Themen sammeln und zugänglich machen?

Immer mal wieder hatte ich den Schüler:innen meiner verschiedenen Leistungskurse interessante Zeitungsartikel und andere georelevante Links in einer Art wöchentlichem Newsletter zukommen lassen. Er war ein Buffet geografischer Häppchen, die die Unterrichtsinhalte vertiefen und auch völlig neue Themen und Aspekte erschließen. Da diesen Blogartikel hier kaum jemand lesen wird, kann ich verraten, dass der Newsletter „Geomont“ hieß, also eine Kontamination aus „Geografie“ und „Gemont“, dem Spitznamen meiner Schule. Selbstredend wurde das Geo-O durch eine Weltkugel ersetzt, also „Ge🌐mont“.

Warum ein Newsletter unpraktisch ist…

Die Nutzung war zu meiner Ernüchterung recht überschaubar, wie Schüler:innen eben ihre schulischen E-Mails regelmäßig und gründlich lesen. Wobei, darin unterscheiden sie sich kaum von anderen Mitgliedern der Schulgemeinschaft.

Neben der geringen Resonanz störten mich an dem Newsletterformat insbesondere zwei Aspekte. Erstens findet man die Links später kaum wieder. Wann und in welchem Medium erschien nochmal der interessante Artikel über Stadtentwicklung in Uruguay? Schwierig. Zweitens ist das Newsletterformat relativ geschlossen. Wenn man sich schon die Arbeit macht, sollten dann nicht mehr Menschen davon profitieren können?

Bookmarking-Tools 📌

Ich fing daher an, meinen in Dornröschenschlaf gefallenen Pinboard-Account zu reaktivieren und dort die Links einzupflegen und zu verschlagworten. Geolinks würden sich einfach finden lassen, wenn man dann den Tag Geografie aufruft. Das lief so lange gut, bis ich bemerkt habe, dass Außenstehende plötzlich gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, gezielt auf Tags zuzugreifen, wenn sie nicht selbst einen Account bei Pinboard haben.

Wie nun weiter? Vor einiger Zeit bin ich auf LinkAce gestoßen, ein Bookmarking-Tool, dass man selbst hosten kann. Mir fehlen fürs Selbsthosten dieses Programms die erforderlichen Kenntnisse, erfreulicherweise wurde mir jedoch ein Hosting-Angebot unterbreitet, sodass ich mit mb-links.de fortan meine eigene Linksammlung habe.

An LinkAce gefällt mir, dass es Open Source ist und dass ich alles problemlos exportieren kann. Das ist ein so wichtiges Feature!

Peu à peu habe ich in den letzten Wochen alle Pinboard-Links der letzten beiden Jahre zu meiner LinkAce-Installation migriert. Die hätten sich auch importieren lassen, aber ich wollte in dem Zusammenhang überprüfen, was ggf. nicht mit übertragen werden soll und wollte nun auch konsequenter Schlagwörter vergeben.

Ernüchternd bei der Aktion war, dass erschaunlich viele Artikel der Tagesschau oder von RBB24 zwischenzeitlich depubliziert worden sind. Der Vorteil von LinkAce: Es pingt beim Abspeichern das Internet Archive an, sodass dort die Seite aktuell gespeichert wird und zumindest der Inhalt nicht mehr spurlos verschwindet.

Links zugänglich machen

Wie nun alles zugänglich machen? Zugegeben, das ist noch ein großes Fragezeichen.

Die Links sind über mb-links.de abrufbar. Dort gibt es für jedes Schlagworts einen RSS-Feed, sodass man mit einem Feedreader nichts verpasst (vorausgesetzt, ich vergesse nicht, die passenden Schlagwörter zu setzen). Mithilfe des Geografie-RSS-Feeds befüllt der Dienst Mastofeed darüber hinaus automatisch den Account @schulgeografie@bildung.social.

Eine Website, ein RSS-Feed und ein Mastodon-Account – drei Ausspielungswege. Aber auch drei Wege, die an der Schüler:innenschaft vorbeigehen.

Panorama

Sonntag, 18. Februar 2024

Glück, Fit for life, Digitalkunde … an Ideen für und Forderungen nach neuen Schulfächern mangelt es beileibe nicht. Doch sollte man angesichts fehlender Lehrkräfte nicht eher den entgegengesetzten Weg gehen und die Stundentafel kürzen?

Im Januar 2023 hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission (kurz: SWK) der Kultusministerkonferenz (kurz: KMK) „Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel“ (PDF) veröffentlicht. In Reaktion darauf gründete sich ein „Bildungsrat von unten“. Eben jener Zusammenschluss von Lehrkräften und Bildungsaktivist:innen hat nun zu den SWK-Empfehlungen eine Stellungnahme (PDF) veröffentlicht und darin neun eigene Empfehlungen formuliert. Diese liegen zusammengefasst als Manifest (PDF) vor.

Die Auseinandersetzung mit Manifest und Stellungnahme ist die zweite Blogparade. Bisher sind vornehmlich Blogartikel zur Arbeitszeiterfassung (Forderung 7) erschienen. Hier geht es um eine andere Forderung.

Forderung des „Bildungsrates von unten“

Da Lehrer:innen trotz aller Bemühungen nicht auf Bäumen wachsen, identifiziert der Bildungsrat als eigentliche Stellschraube die Stundentafel. Diese soll, so Empfehlung Nummer 6, auf den Prüfstand gestellt und entschlackt werden:

Das wirksamste und schnellste Mittel gegen den Lehrkräftemangel sind die temporäre Kürzung der Stundentafel und die Straffung von Unterrichtsinhalten. Zur Straffung bieten sich vor allem in den Lernbereichen Gesellschafts- und Naturwissenschaften auch die Bildung von Fächerverbünde an. […]

(Stellungnahme S. 27, Manifest S. 2)

Zugespitzt formuliert: Weniger Stunden, weniger Inhalt.

Die SWK (S. 9) selbst sagt zur Reduktion der Stundentafel:

Wo immer Stundentafeln ausgedünnt werden, sollte dies nicht auf Kosten der Kernfächer Deutsch und Mathematik und an den Übergängen geschehen, auch nicht auf Kosten der ohnehin schon benachteiligten Kinder und Jugendlichen und Schulen in schwierigen Lagen.

Der „Bildungsrat von unten“ merkt in seiner Stellungnahme (S. 26) an, dass insbesondere in Schulen in schwierigen Lagen der Unterricht aufgrund des Lehrkräftemangels faktisch schon gekürzt wird. Er fordert „angesichts des bestehenden Notstands in einer konzertierten Aktion – und auf einige Jahre beschränkt – den Umfang der Stundentafel […] flächendeckend […] [zu] kürzen“ (ebd.). Die KMK solle „länderübergreifend eine Verständigung“ „[ü]ber die Form und die Fächerschwerpunkte“ (ebd.) finden.

Beispielhaft schlägt der Bildungsrat eine Reduzierung um 3 Wochenstunden vor, bei 30 Stunden wäre dies eine Entlastung um 10 %. Ein kurzer Blick auf die Situation in Berlin: Hier haben Schüler:innen an Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen in der 7./8. Klasse 31 pro Woche zuzüglich sogenannter Schülerarbeitsstunden, in 9/10 sind es 32 Wochenstunden (Sek-I-VO Anlage 1). Am Gymnasium haben die Schüler:innen 33 (7/8) respektive 34 Stunden (9/10) laut Stundentafel (Anlage 2). Die prozentuale Entlastung bei drei Wochenstunden wäre in Berlin somit geringfügig geringer, der Spareffekt aber spürbar.

Berliner Stundentafel am Gymnasium

Ein Blick auf die Stundentafel der Sekundarstufe I am Gymnasium zeigt, dass man 3 Stunden gar nicht an sooo vielen Stellen einsparen kann.

- Deutsch und Mathematik (durchgängig 4-stündig) sollen laut SWK nicht gekürzt werden. Ob dieser Schutz gerechtfertigt ist, möchte ich später noch diskutieren. Das Einsparpotenzial ist eher bei 0, denn ein Einsparen bei diesen beiden Fächern lässt sich politisch kaum positiv vermitteln.

- Fremdsprachen werden überwiegend 3-stündig unterrichtet. Schon mit diesem Stundenumfang ist, insbesondere in der 2. Fremdsprache, ein Erreichen des B1-Niveaus kaum schaffbar. Kein Einsparpotenzial.

- Die Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik werden 7/8 zusammen mit 4, in 9/10 mit 6 Stunden unterrichtet. Da seit Jahren gebetsmühlenartig die Wichtigkeit der MINT-Fächer hervorgehoben wird, ist es eher unwahrscheinlich, hier Stunden zu streichen.

- Die vier Gesellschaftswissenschaften Ethik, Geografie, Geschichte und Politische Bildung teilen sich in allen Jahrgängen 5 Stunden. Früher gab es als Schulfächer in Berlin nur Geografie und Geschichte, etwa ein Drittel der Zeit des Geschichtsunterrichts war Politik vorbehalten. Erst wurde dann Ethik als Fach etabliert, vor kurzem dann auch politische Bildung. Der Gesetzgeber hat übrigens nicht selbst allgemein festgelegt, wie viele Stunden jedes Fach bekommen soll, sondern hat unter engen Vorgaben den Schulen das Hauen und Stechen über die Anzahl der Stunden überlassen: pro Doppeljahrgangsstufe gibt es „mindestens 2 und maximal 3 Wochenstunden Geschichte, 2 Wochenstunden Politische Bildung, mindestens 2 und maximal 3 Wochenstunden Geografie, mindestens 3 und maximal 4 Wochenstunden Ethik“.

- Musik und Kunst werden in Klasse 7 zusammen mit vier Stunden, in Klasse 8 mit drei und 9/10 zweistündig. Noch weniger und die beiden Fächer sind weg.

- Sport ist in allen Stufen dreistündig. Hier zu sparen ist auch sehr unwahrscheinlich, da sich junge Menschen ja immer weniger körperlich betätigten, das lässt sich politisch ebenfalls kaum positiv kommunizieren.

- Wahlpflichtunterricht (WPU) gibt es ab Klasse 9 zweistündig. Mithilfe von Profilstunden (immer zwei Stunden, in Klasse 8 drei Stunden) bieten viele Schulen WPU schon ab Klasse 8 an, in 9 und 10 dann zwei WPU-Fächer. In Klasse 7 muss eine Profilstunde für den Informationstechnischen Grundkurs verwendet werden.

„temporär“

Wo nun kürzen? Bevor ich darauf eingehe, ein kurzer Exkurs zum temporären Charakter einer solchen Kürzung. Denn seien wir realistisch – eine temporäre Kürzung bzw. Straffung wird nicht temporär bleiben, sondern verstetigt werden. Reformen dienen allzu oft dazu, Geld zu sparen, auch wenn man andere Gründe vorschiebt. Wenn dann erst mit Aufwand ein neuer Rahmenlehrplan erarbeitet wurde und die Schulen diesen dann in Curricula umgesetzt haben, wird es kein Zurück mehr geben. Die Kürzung wird angesichts des Lehrkräftemangels auch mindestens zehn Jahre notwendig sein, sodass die Stundentafel dann als normal betrachtet werden wird. Zu groß werden des Weiteren auch die Begehrlichkeiten sein, die wertvollen Stunden neu zu verteilen. Wenn schon wieder mehr Stunden, dann für Berufsorientierung am Gymnasium. Oder das Pflichtfach Informatik. Welches Fach auch immer Stunden jetzt temporär verliert, wird sie dauerhaft verlieren.

Profilstunden

Die einfachste Einsparoption sind wahrscheinlich die Profilstunden. Wenn man sie streicht, würde man keinem Fach wehtun. Allerdings kürzte man dann auch die Angebote, die Schüler:innen selbst wählen können. In jenen Stunden können Schulen neben dem regulären Unterricht ihr(e) Profil(ierung) stärker betonen, was den Charakter der Schulen ohne Zweifel veränderte.

Auch entlastete die Kürzung Schulen nicht, denen Physik- oder Kunstlehrkräfte fehlen und die das reguläre Unterrichtsangebot personell nicht leisten können.

Natur- oder Gesellschaftswissenschaften?

Bei den Naturwissenschaften (Nawi) wird nicht gekürzt werden. Das lässt sich im Ingenieur:innen-Land Deutschland politisch nicht durchsetzen, wenn auch der Mangel an Lehrkräften in diesem Bereich groß ist. Eine Zusammenlegung zu einem Lernbereich ist aus meiner Sicht auch deshalb schwierig, da zumindest an meiner Schule nicht viele Lehrkräfte zwei Nawi-Fächer haben. Ja, eine Biologielehrkraft kann sich bespielsweise chemische und physikalische Basics aneignen, aber es werden eben nur Basics bleiben. Die von den Universitäten bemängelte Situation, dass Studienanfänger:innen immer weniger mitbringen, wird sich dadurch nicht verbessern.

Dies gilt auch für die Gesellschaftswissenschaften (Gewi). Schüler:innen haben in der Grundschule Gewi und man merkt dann in Klasse 7 im Unterricht viel zu häufig, dass die Lehrkraft hat eigentlich verpflichtende Geografieinhalte wegfallen lassen.

Eine Zusammenlegung von Fächern zu einem Lernbereich erfordert meines Erachtens insbesondere zu Beginn einen enormen Aufwand für die Fachbereiche und die unterrichtenden Lehrkräfte. Ob sich so die Arbeitsbelastung reduzieren lässt, ich bezweifle es.

Deutsch und Mathematik

Die SWK hat gleich klargestellt, dass man Deutsch und Mathematik nicht kürzen dürfe. Doch wieso eigentlich nicht? Sollte nicht in jedem Fach auch jede Stunde eine Deutschstunde sein? Zugegeben, dieser Satz reduziert den Deutschunterricht auf Rechtschreibung und Schreiben üben. Aber könnte man nicht wenigstens einen Teil dieser kontinuierlichen Spracharbeit tatsächlich in allen Fächern verankern, damit der Deutschunterricht stärker ein Fachunterricht ist, dann nur noch drei- statt vierstündig?

Für Mathematik fällt es mir schwerer, hier Einsparpotenzial zu sehen.

zweite Fremdsprache

In jüngster Zeit wird häufiger in Frage gestellt, ob Schüler:innen wirklich noch eine zweite Fremdsprache lernen müssen. Ich finde: unbedingt!

Sport

Oben schrieb ich bereits, dass immer wieder Klagen laut werden, dass sich (nicht nur) junge Menschen zu wenig bewegten und es daher eher unwahrscheinlich ist, hier Stunden einzusparen.

Eine mögliche Idee, mit der man vielleicht eine Kürzung auf zwei statt drei Wochenstunden rechtfertigen könnte: Gutscheine für Sportvereine der eigenen Wahl (Judo, Turnen, Schwimmen, Basketball …). Mutmaßlich verschiebt man hier aber nur das Personalproblem von der Schule in den Sportverein?

Woher nun nehmen?

Ich bin sehr froh, nicht in der Position zu sein, entscheiden zu müssen, welches Fach nun reduzieren oder gar in einem Lernbereich aufgehen muss. Egal, wo man was streicht, es hat immer (einige) Vor- und (noch mehr) Nachteile. Es wird auch nicht nur temporär, sondern dauerhaft sein.

Am Ende wird es jene Fächer mit der geringsten Lobby treffen oder jene mit dem geringsten gesellschaftlichen Prestige. Dazu gehören beispielsweise meine beiden Unterrichtsfächer. Geografie läuft trotz der Klimakrise und globaler Probleme immer unter „ferner liefen“. Und Französisch hat wie alle zweiten Fremdsprachen ein zunehmendes Akzeptanzproblem.

Ferner zu bedenken: Durch die Reduktion der Stundentafel werden sehr viele Schulen personell einen Überhang haben und es werden Kolleg:innen die Schule verlassen müssen. Drei Stunden pro Klasse entspricht bei 26 Stunden Arbeitszeit pro Woche bei uns an der Schule über den Daumen gepeilt zwei in Vollzeit arbeitenden Lehrkräften oder drei bis vier Teilzeitlehrkräften. Regeln dafür, wie das vermeintliche Zuviel an Personal abgebaut werden muss, gibt es. Doch das wird für massiven Unmut sorgen.

Panorama

Dienstag, 16. Januar 2024

Einmal kräftig pusten, den Staub entfernen, der sich über das Blog gelegt hat. Los geht’s mit der #EduBlogparade.

Blogs waren früher das Ding für austauschaffine Lehrer:innen. Dann kam Twitter, in der Blogosphäre kehrte deutlich Ruhe ein. Kurz, schnell, lebendig, augenzwinkernd war es beim Microbloggingdienst mit Larry, dem blauen Vogel. Der ist nun wortwörtlich ausgeixt, das Twitterlehrerzimmer zersplitterte nach Mastodon, Bluesky und sonstwohin. Höchste Zeit, die privaten Blogs wieder aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Jan-Martin Klinge und Herr Mess haben dafür gemeinsam mit anderen Bloger:innen eine Blogparade gestartet. Ihr erstes Thema: Mein (schulisches) Motto für 2024.

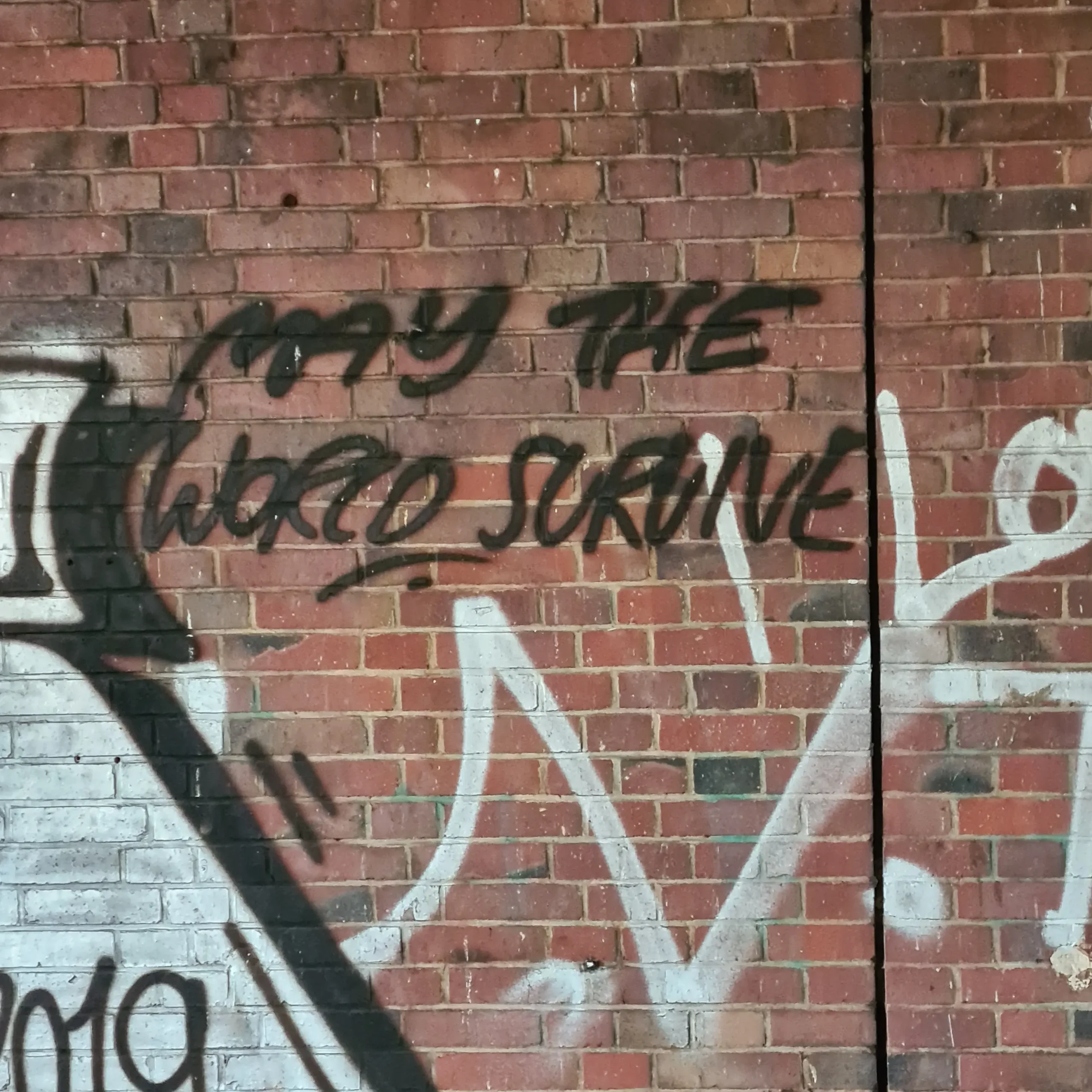

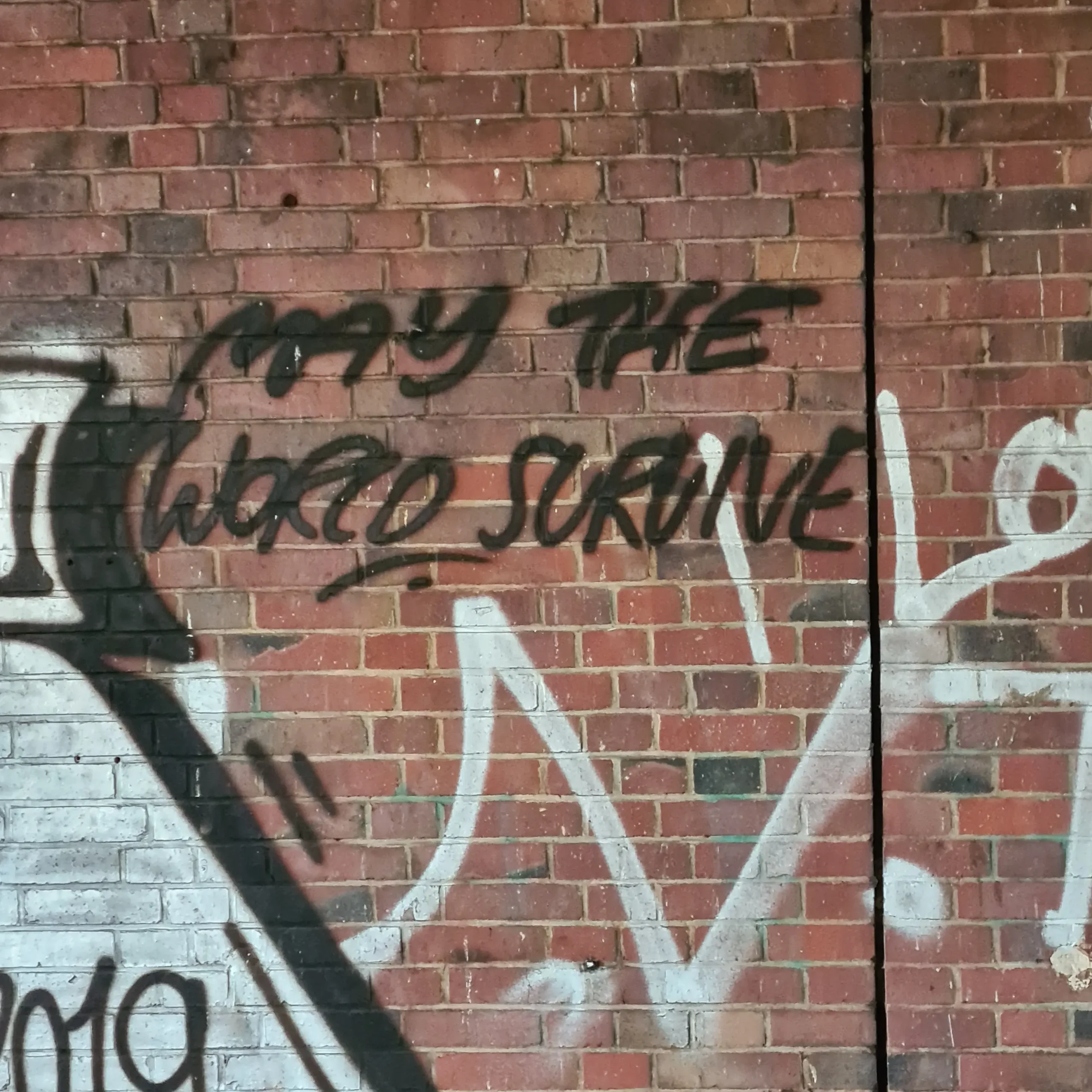

Ein einziger Wahlspruch? Fürs ganze Jahr? Schulisch oder privat oder beides? Zugegeben, ich hab mich etwas schwer getan, doch dann habe ich das folgende Graffiti gesehen:

„May the world survive“ – „Möge die Welt überleben“. Eine gelungene Melange aus Melancholie, Optimismus und metaphorischer wie tatsächlicher Schwarzmalerei.

Französisch & Panorama

Donnerstag, 13. Juli 2023

Wie wichtig es heute noch, eine zweite Fremdsprache zu lernen? Sehr, wie ich finde.

Herr Rau denkt in einem Blogbeitrag über die zweite Fremdsprache am Gymnasium nach. Bevor ich meine Perspektive zur Diskussion beisteuere, ein kurzer Transparenzhinweis: Ich bin Lehrer einer solchen zweiten Fremdsprache. Für Französisch, um genau zu sein.

die 2. Fremdsprache an Berliner Gymnasien

Bei uns an der Schule, einem Berliner Gymnasium, lernen die Schüler:innen nach Englisch alle Französisch als zweite Fremdsprache. Dies ist eine (S 1) von acht möglichen Sprachenfolgen, die die Sek-I-Verordnung (§ 11) vorsieht. An anderen Berliner Schulen gibt anstelle von Französisch Latein (S 2), Russisch (S 3), Spanisch (S 4), Italienisch (S 6), Türkisch (S 7) oder Polnisch (S 8). Möglich ist auch, dass Französisch erste und Englisch zweite Fremdsprache ist (S 5).

Schüler:innen, die aus einer Willkommensklasse in die Regelklasse wechseln, können ihre Muttersprache/n als zweite Fremdsprache anerkennen lassen. Dies ist eine wichtige Möglichkeit, um gerade älteren Schüler:innen den Weg zum Abitur zu öffnen. Jüngere Willkommensschüler:innen belegen auf ihrem Bildungsweg gen Allgemeine Hochschulreife gemeinsam mit ihren Mitschüler:innen dann die klassische zweite Fremdsprache, auch wenn sie mit ihrer bzw. ihren Muttersprache/n, Deutsch als Zweitsprache und Englisch als 1. Fremdsprache schon mehrsprachiger sind.

Über die Situation an anderen Schultypen, in Berlin sind dies die Gemeinschaftsschulen und Integrierte Sekundarschulen, vermag ich nicht qualifiziert zu berichten.

Bildungswert von Fremdsprachen

Das Erlernen von Fremdsprachen in der Schule ist für mich kein Selbstzweck (obgleich ich ein Faible fürs Nachdenken über Sprache habe), ich sehe es aber auch nicht alleinig als wirtschaftlichen Vorteil oder als althergebrachte formale Voraussetzung (oder überflüssige Hürde?) fürs Studium.

Meine Position fußt auf der 2017 veröffentlichten Vision der Europäischen Kommission (Hervorhebung durch mich):

Eine Vision für 2025 wäre ein Europa, in dem Lernen, Studieren und Forschen nicht von Grenzen gehemmt würden. Ein Kontinent, auf dem es zur Norm geworden ist, dass man Zeit – zum Studieren, zum Lernen oder zum Arbeiten – in einem anderen Mitgliedstaat verbringt und auf dem es außerdem gängig ist, dass man neben der Muttersprache zwei weitere Sprachen spricht. Ein Kontinent, auf dem sich die Menschen ihrer Identität als Europäer, des kulturellen Erbes Europas und seiner Vielfalt stark bewusst sind.

Auch das Europäische Parlament fordert in einer Entschließung von 2018 eine Schulbildung, die Europäer:innen in die Lage versetzt, zwei Sprachen zusätzlich zur Muttersprache zu beherrschen. Eine Forderung, die wohl gemerkt nicht für nur für angehende Abiturient:innen, sondern für alle gilt.

Für mich ist das Erlernen von zwei Fremdsprachen in der Schule daher im europäischen Kontext zu betrachten: Es ist ein wichtiger Baustein zur Förderung der Mehrsprachigkeit. Auch wenn die Berliner Schüler:innenschaft in den vergangenen Jahrzehnten sprachlich immer vielfältiger geworden ist, so spricht eine große Mehrheit weiterhin „nur“ Deutsch als Muttersprache. Eine solche Einsprachigkeit ist global betrachtet eher die Ausnahme.

Ich konkretisiere für mich „zwei Sprachen“ zu „zwei europäische Sprachen“, denn die sprachliche und damit einhergehend auch kulturelle Vielfalt Europas ist für mich absolut schützenswert. Nicht, um sich von außereuropäischen Kulturen abzugrenzen oder gar auf sie herabzusehen, sondern um die Vielfalt, in der wir leben, zu feiern und als Wert an sich zu achten. Europäische Fremdsprachen sollen dabei nicht nur die großen und üblichen, also Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch sein, sondern auch die unserer Nachbar:innen. Ich fände es für die Region Berlin-Brandenburg beispielsweise wichtig, den Polnischunterricht auszubauen.

Sprachen zu lernen ist für mich in erster Linie die Befähigung zur Kommunikation mit anderen Menschen: Austausch über Perspektiven, über Werte, über Lieblingsdinge, über Vorurteile und Klischees … Einfach direkte Kommunikation, eben ohne menschliche oder computergestützte Mittler:innen, ohne Hilfsmittel wie mehr oder weniger gutes Englisch, das beide Gesprächspartner:innen nicht als Muttersprache sprechen. Darin liegt aus meiner Sicht der zentrale Mehrwert der ersten und zweiten Fremdsprache.

Panorama

Samstag, 27. Mai 2023

Das Verständnis darüber, was eine gute Leistung ist, ist von Lehrperson zu Lehrperson verschieden. Entsprechend variiert auch, wie Leistung gemessen wird.

In seinem Newsletter vom 30.10.2022 zeigt Philippe Wampfler anhand eines fiktiven Gespräches unter Lehrpersonen unterschiedliche Perspektiven auf das Themenfeld Beurteilung auf.

Ich möchte in diesem Beitrag eine Perspektive ergänzen, die der französischen Sprachprüfung DELF.

Was ist DELF?

DELF, kurz für „Diplôme d’Études en langue française“, ist ein Zertifikat des französischen Staates, das Französischlerner:innen auf verschiedenen Niveaustufen (A1.1, A1, A2, B1 und B2) ablegen können.

In der Prüfung werden vier Kompetenzbereiche (Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen) getestet, in jedem kann man 25 Punkte erhalten. Um DELF zu bestehen, muss man mindestens 50 Punkte schaffen, in keinem Bereich weniger als 5 Punkte. Nicht so gute Leistungen beispielsweise beim Hören kann man also mit besseren Leistungen beim Lesen, Sprechen und/oder Schreiben ausgleichen.

Egal ob man am Ende genau 50, 70 oder 100 Punkte erreicht – man besteht DELF nicht gerade so oder mit Auszeichnung, sondern einem wird bei Bestehen der Prüfung das Niveau bescheinigt, für das man sich angemeldet hat. So der Ansatz.

Bewertung des Schreibens

Für den Kompetenzbereich Schreiben stellt sich der Prüfling bei DELF A1 zwei Aufgaben: Einmal das Ausfüllen eines Formulars (10 Punkte) sowie eine offenere Schreibaufgabe (15 Punkte), bei der man ausgehend von einer vorgegebenen Situation eine Nachricht formulieren muss.

Das Formularausfüllen ist als geschlossene Aufgabe recht interpretationsarm in der Bewertung. Ist bei date de naissance etwas wie ein Geburtsdatum angegeben oder nicht?

Für die zweite Aufgabe gibt es ein Kriterienraster mit drei Schreibkompetenzbereichen und insgesamt fünf Kategorien:

- compétence pragmatique (pragmatische Kompetenz)

- réalisation de la tâche (Umsetzung der Aufgabe)

- cohérence et cohésion (Kohärenz und Kohäsion)

- compétence sociolinguistique (soziolinguistische Kompetenz)

- adéquation sociolinguistique (soziolinguistische Angemessenheit)

- compétence linguistique (linguistische Kompetenz)

- lexique (Lexik)

- morphosyntaxe (Morphosyntax)

Jede dieser fünf Kategorien kann mit vier Notenstufen bewertet werden:

- 0 – non répondu ou production insuffisante (nicht geantwortet oder Produktion nicht ausreichend)

- 0,5 – en dessous du niveau ciblé (unterhalb des Zielniveaus)

- 2 – au niveau ciblé – A1 (auf dem Zielniveau – A1)

- 3 – au niveau ciblé – A1+ (auf dem Zielniveau – A1+)

Wer – theoretisch angenommen – exakt das Sprachniveau A1 hat, erhält somit nicht die volle Punktzahl, sondern nur 10 von 15 Punkten (66,6 %). Um jeweils 3 Punkte geschafft zu haben, muss man eigentlich schon besser als A1 sein, nämlich A1+. Das ist eine Art Zwischenniveau zwischen A1 und A2. Bescheinigt wird einem am Ende der DELF-Prüfung A1 aber nur das Niveau A1.

Ist man unter unterhalb des Niveaus A1, erhält man mit einem halben Punkt je Bereich insgesamt 2,5 Punkte bzw. 16,6 % der Punkte des Bereichs Schreiben und ist durchgefallen.

Ähnlich gilt dies für DELF A2. Hat man bei beiden Schreibaufgaben, für die man jeweils 12,5 Punkte erhält, genau das Niveau A2, bekommt man je nur 7,5 Punkte (60 %) zugesprochen. Erreicht man das Zielniveau im Schreiben nicht, erhält man insgesamt 5 Punkte (20 %). Immerhin ist man nicht mehr durch die Prüfung gefallen, mit sehr guten Leistungen in den Bereichen Hören, Lesen und Sprechen könnte man ausgleichen.

Mit einem Niveau B1 werden einem bei DELF B1 ebenfalls nur 15 von 25 Punkten und damit 60 % zuteil.

Beherrscht man genau das Niveau der gewählten Sprachprüfung und schätzt der/die Prüfer:in dies auch so ein, erbringt man also eine gute Leistung, erhält man im Regelfall nur drei Fünftel der Punkte. Dies erscheint mir aus einer vom deutschen Schulsystem geprägten Perspektive hart. An französischen Schulen wird mit einer Skala von 0 bis 20 benotet, dabei hat man mit 10 bestanden, 12–13 seien nicht schlecht, 15 gelte bereits gut und alle Noten darüber hinaus als sehr gut.

Interessant ist, als kurzer Exkurs, wie mit „Anomalien“ umgegangen wird. Schreibt man über ein völlig anderes Thema als das geforderte, kann man bei Umsetzung der Aufgabe sowie Kohärenz und Kohäsion nicht mehr das Plus-Niveau erreichen. Bestenfalls unterhalb des Zielniveaus ist man in diesen beiden Kategorien, wenn man eine andere Textsorte verfasst. Verfehlt man Thema und Textsorte, werden die ersten drei Kategorien mit 0 Punkten bewertet und die anderen beiden können maximal unterhalb des Zielniveaus bewertet werden.

Bewertung des Sprechens

Auch beim Sprechen schafft man es, wenn man das Niveau der Sprachprüfung (A1, A2 bzw. B1) beherrscht, nicht mehr auf die volle Punktzahl, sondern auf nur auf 15,5 von 25 Punkten 62 %.

Fazit

Was sagt das über die Auffassung einer guten Leistung aus? Wenn man in der DELF-Prüfung eine gute, das heißt eine dem Niveau entsprechende Leistung erbringt, erreicht man nur eine dafür erstaunlich geringe Punktezahl.

Panorama

Samstag, 5. November 2022

Derzeit sammelt die Initiative „Klimaneustart Berlin“ Unterschriften für ein Volksbegehren über ein klimaneutrales Berlin ab 2030.

🎯 Ziel der Initiative

Ziel der Initiative ist es, das derzeitige Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz so zu ändern, dass aus den eher unverbindlichen Klimaschutzzielen tatsächliche Verpflichtungen werden.

Die Emission von CO₂ und andere Treibhausgase sollen bis 2030 (und nicht wie bisher vorgesehen bis erst 2045) um mindestens 95 % gegenüber 1990 reduziert werden. Der verbleibende Rest kann kompensiert werden.

🎉 Wie ist die Initiative erfolgreich?

Damit das Volksbegehren erfolgreich ist, müssen 7 % der Berliner Wähler:innen zustimmen, das sind 170.000 gültige Unterschriften. Wenn das Abgeordnetenhaus den Plan nicht umsetzt, kommt es zum Volksentscheid, also einer Art Wahl.

Damit dann der Gesetzesentwurf der Initiative angenommen wird, muss die Mehrheit der Abstimmenden zustimmen UND das müssen mindestens 25 % der Abstimmungsberechtigten sein.

Auch wenn man jetzt das Volksbegehren unterstützt, kann man sich beim Volksentscheid nochmal völlig neu entscheiden.

🤔 Wie soll das Ziel erreicht werden?

Hierzu macht der Gesetzesentwurf keine festen Vorgaben. Die Initiative hat jedoch Vorschläge erarbeitet: Klimastadtplan Berlin.

Auch gibt es Empfehlungen für die Berliner Klimapolitik des Berliner Klimabürger:innenrates.

💰 Was kostet das?

Die tatsächlichen Kosten für Berlin kann der Senat nicht seriös beziffern. Die hängen nämlich auch davon ab, welche Ziele sich der Bund und die EU setzen und welchen Anteil der Kosten sie übernehmen. Die Kosten insgesamt lägen bei einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag.

Weiter schreibt der Senat: „Kostenmindernd wirken langfristig vermiedene Klimaschäden, Energieeinsparungen und potentielle positive Arbeitsplatzeffekte, die ebenfalls nicht unmittelbar zu beziffern sind.“

Die Kostenfrage ist also nicht nur: „Was kostet es, wenn wir es machen?“ Sondern auch: „Was kostet es, wenn wir es nicht machen?“ Dieser Sommer hat uns eindrücklich gezeigt, was zunehmende Wetterextreme infolge der Klimakrise auslösen können.

✍️ Wie kann man unterschreiben?

Es gibt einen Bogen für eine Person und eine Unterschriftenliste für bis zu 5 Personen.

Alle Unterschriften müssen bis zum 14. November 2022 vorliegen. Die Initiative empfiehlt, die Listen spätestens am 7. November 2022 per Post an die Initiative zu schicken.

Und zum Abschluss hier noch der Link zur Initiative: klimaneustart.berlin.

Französisch

Samstag, 13. August 2022

Was denken sich Verlage bei der Einführung von Vokabeln? Und was hat dies für Auswirkungen auf den Unterricht?

Diesen Fragen ist Herr Rau in seinem Blog in Bezug auf Englisch-Vokabeln nachgegangen. Ein interessanter Einblick.

In Ergänzung hierzu ein Blick ins Französischlehrwerk À plus! (Ausgabe ab 2020) von Cornelsen. Es ist neben Découvertes (Ausgabe ab 2020) von Klett eines der beiden großen Lehrwerke für Französisch am Gymnasium. Früher habe ich mit einer älteren Découvertes-Ausgabe gearbeitet, jedoch noch nicht mit der aktuellen, sodass ich hier nicht auf das Klett-Lehrwerk eingehe.

Transparenzhinweis: Ich erstelle für Cornelsen interaktive Aufgaben zum Arbeitsheft von À plus! (siehe den Bereich Veröffentlichungen).

Struktur des Lehrbuchs

Die Bände 1 bis 3 von À plus! sind in ihrer Grundstruktur gleich aufgebaut: Es gibt fünf Unités mit einem ersten Abschnitt namens „Vocabulaire“, in dem der zentrale thematische Wortschatz der Unité eingeführt wird. Es schließen sich zumeist drei Volets an (in den Bänden 1 und 2), im Band 3 nur noch zwei Volets. Dazu gesellen sich noch Modules, die mitunter ein Thema, ein Grammatikphänomen und dazu passenden Wortschatz außerhalb der Unité aufgreifen.

Ich nutze diese vorgegebene Einteilung („Vocabulaire“/Volets/Module) ganz gern für meine wöchtenlichen Vokabeltests (das ist überhaupt keine Freude zum Korrigieren). In etwa 25 Vokabeln gibt es pro Abschnitt, eine in sieben Tagen gut schaffbare Menge, zumal ich sonst so gut wie keine Hausaufgaben aufgebe. Außerdem gibt es über das gesamte Schuljahr eine ausreichend hohe Menge an Tests, sodass man auch mal nicht lernen kann, wenn irgendwas dazwischen kommt.

Der Rhythmus der Vokabeltests passt auch inhaltlich ganz gut zur jeweiligen Volet. In den Klassen 7 und 8 haben die Schüler:innen bei uns vier Stunden Französisch, in Klasse 9 drei. Es bleibt genug Zeit, zu sprechen, zu hören, zu schreiben, zu lesen, zu sprachmitteln.

Zu meiner unterrichtlichen Praxis passt das Vorgehen des Lehrbuches ganz gut. Beziehungsweise ich habe mich gut angepasst.

Desiderata

Zum Abschluss formuliert Herr Rau einige Wünsche an Schulbuchverlage:

In Grammatikteilen grundsätzlich keine Vokabeln.

Dies ist bei À plus!, sowohl in der aktuellen wie in der vorherigen Ausgabe, so umgesetzt. Während in Englisch die Schüler:innen häufig einen größen Wortschatz haben als das Lehrbuch es vorsieht, ist es bei Französisch weniger oft der Fall, sodass neue Vokabeln, die plötzlich in Übungen auftauchen und nicht direkt übersetzt oder semantisiert werden, tatsächlich ein Hindernis darstellen.

Nur so viel neue Pflichtvokabeln pro Text, wie in 1 oder 2 Stunden machbar. Dazu scheint mir die Unterscheidung in Lern- und andere Vokabeln sinnvoll, aber was weiß ich.

Unbedingt! Für meinen Geschmack ist das bei À plus! gelungen.

In der Liste Vokabeln zu einem Text nach Themen gruppiert und nicht streng chronologisch.

Das wird schon im Ansatz umgesetzt. Ein Beispiel: Im Vokabelverzeichnis von Band 2, Unité 1, Volet 2 (S. 177f.) gibt es einen Themenblock „Décrire le chemin | Den Weg beschreiben“, in dem zuerst die bereits bekannten und dann die neuen Vokabeln herausgelöst aus der chronologischen Reihenfolge zusammengestellt sind. Der restliche Teil der Vokabeln ist hingegen wieder chronologisch.

In der folgenden Volet (S. 178f.) gibt es Bahnhofsvokabular und einige Verben auf -dre, die auch chronologisch und nicht thematisch bzw. nach grammatischem Schwerpunkt gruppiert werden.

Überhaupt Vokabeln mehr thematisch gruppieren, notfalls auch Vokabeln, die eben nicht im aktuellen Text steht: Wieso in einem Text “pork” und “beef” lernen, aber “meat” erst in einem späteren Text? Wieso “Französisch”, “Franzose”, aber nicht gleich: “Frankreich”? Warum “get on the bus” als Lernvokabel, aber nicht gleich “get off the bus” mit?

Auch dies ist eine sehr nachvollziehbare Forderung. Ich verstehe einerseits aus Verlagssicht, dass man den Lernwortschatz nicht deutlich vergrößern möchte. Andererseits funktioniert unser mentales Lexikon durch Relationen wie Oberbegriff–Unterbegriff (Hyperonym, Hyponym) und Gegensatzpaare (Antonyme).

Vielleicht wäre es ein Zwischenweg, diese wortschatzlückenfüllenden Vokabeln als Nicht-Lernwortschatz zu ergänzen. Dies wäre auch eine zusätzliche Binnendifferenzierung, denn je nach Lerner:in bleibt der „Aufbauwortschatz“ hängen, wird aktiv mitgelernt oder zugunsten des „Kernwortschatzes“ zurückgestellt. (Gegebenenfalls wird auch alles ignoriert.)

In Vorbereitung auf Klassenarbeiten lasse ich Schüler:innen gern Wortschatznetze (associogramme oder carte mentale) erstellen. Neben der schreibenden Wiederholung der sprachlichen Mittel erhalte ich auf diese Weise leicht verdiente „sonstige Noten“. Die Schüler:innen haben bisher immer ein Heftchen von mir erhalten, in dem der thematisch relevante Wortschatz bereits aufgeführt ist, sodass sie ihn nur noch nach eigener Vorliebe strukturieren mussten. Um mir die Druckkosten zu sparen, habe ich als Ferienprojekt begonnen, dieses Heftchen zu digitalisieren, hier ein Beispiel zu den Räumen (bzw. Zimmern) in der Wohnung. Auf vocabulaire.de versuche ich, Wortschatzlücken als zusätzlichen Wortschatz zu schließen.

Noch mehr kontrastives Vorgehen bei den Vokabeln: “To declare” mit Beispielsatz als “erklären” übersetzt, da muss man doch auf “to explain” eingehen. “To drive” als “fahren”, ohne zu erklären, was man mit diesem Wort fahren kann (Auto, Ochsenkarren) und was nicht (Fahrrad).

Auch diese Forderung ist wichtig, insbesondere da man nicht davon ausgehen kann, dass sich jede Lehrperson der Unterschiede in dem Maße bewusst ist, dass dies ein Problem für Schüler:innen darstellt.

Panorama

Freitag, 8. Juli 2022

In diesem Schuljahr haben wir an meiner Schule eine Reihe von Kolleg:innen verabschiedet. Eine kleine Herausforderung, ganz unterschiedliche persönliche Geschenke zu finden.

Wenn uns Kolleg:innen verlassen, organisieren die jeweiligen Fachbereiche ein „offizielles“ Abschiedesgeschenk. Manchmal hat es einen Fachbezug, oft ist es ein Gutschein oder etwas sehr Konsensfähiges, da man den bzw. die Kolleg:in nicht so recht kennt und im Schuljahresendstress nur wenig Zeit nebenbei bleibt.

Doch zu vielen Kolleg:innen hat man einen persönlichen Draht, daher überlegen wir uns immer auch ein persönliches Geschenk. Wenn ein:e Künstler:in geht, dann werden alle Fachkolleg:innen kreativ und verschenken eine ihrer Arbeiten. Als Nichtkünstler:in kann man aber auch im eigenen Rahmen kreativ sein.

Einer Kollegin haben wir ein gutes altes Freundebuch gebastelt. Nichts fertig Gekauftes, sondern alles selbst geklebt, geschnitten, gebunden. Zum Teil mit Glitzerstiften und schrulligen Aufklebern, so wie sich das gehört.

Einem Kollegen haben wir eine Mix-CD gebastelt. Dazu eine Box mit Fotos und ein paar warmen Worten, ggf. auch eins, zwei Sätze, warum ausgerechnet dieses oder jenes Lied ausgewählt wurde.

Einer sehr kochbegeisterten Kollegin haben wir unsere Lieblingsrezepte geschenkt, zum Nachkochen und An-uns-Denken. Sehnsucht geht hoffentlich auch durch den Magen.

Einem Kollegen haben wir Briefumschläge überreicht: In jedem stellt eine Person ihren Lieblingsort vor und lädt ein, eben jenen Ort gemeinsam zu entdecken. So sieht man sich nochmal wieder und entdeckt eine neue Ecke in Berlin oder Brandenburg.

Eine Kollegin verlässt uns nur für kurz, für ein Sabbathalbjahr. Sie selbst hat schon Pläne mit ihrer Familie und sicherlich wird sie auch das schöne Gefühl von Langeweile genießen wollen. Falls ihr dennoch zu langweilig werden sollte, haben wir ein Einmachglas voller Unternehmungs- und Lass-es-dir-gut-gehen!-Ideen geschenkt.